如果讀古譜的話,我們經常會在琴曲前或在曲名下看到“凄涼調”、“宮調”、“蕤賓調”等,同樣也會看到諸如“凄涼意”、“蕤賓意”、“宮意”等,甚至還有“宮音”、“商音”、“徴音”,以及一些不那么常用的“碧玉調”、“碣石調”等等。

那么,在古人所命名的這些從名稱上或許只有一字之差的調式、調性的標注中,是完全相同只是叫法不同?還是這“調”、“意”、“音”之間還是略有差異?

如果把歷代琴譜中曲子調式的名稱歸歸堆兒,大概有這么幾類:

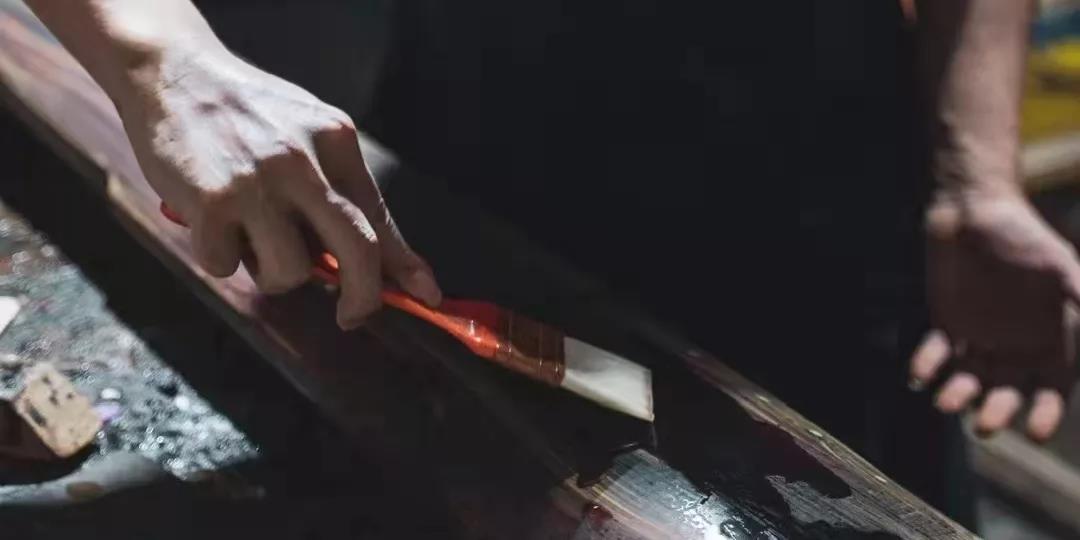

一類是與弦法有關的。比如根據某一個“調”來確定如何調弦,是緊五慢一,還是慢二五七弦,抑或是其他。在一首琴曲下標明了這個調式,即意味著要按照這個調式來重新在正調的基礎上重新來調整弦的緊慢。

一類是與琴曲所表達的情感、意趣相關的。比如在某一個“意”的標注下,來表明此曲總體情緒、情感基調的,比如我們常見的“凄涼意”、“楚商意”等;

當然,除了情感,也有為特定題材所編制的調式,比如下圖中的“漁歌調”之類。一類是以五音、十二律為定調命名依據的,例如對后世影響深遠的《自遠堂琴譜》所收錄的琴曲,均以五音為定調基礎。

比如以五音的音高作為定弦基礎的宮調(音)、商調(音/意)、角調(音/意)、徴調(音/意)、羽調(音/意)以及由此衍生的慢宮、慢角、慢羽等;比如以十二律的音高作為定弦基礎的,如黃鐘調(意)、姑洗調(意)、無射調(意)、蕤賓調(意)等等。

所以,定“弦”也好,定“意”也罷,“調、意、音”在琴曲的調式、調性上并非獨立,相互之間或有所不同,但也有其共通的地方。

當前位置:

當前位置: